大和アセットマネジメントの

エンゲージメント

運用パフォーマンスの向上ひいては受益者利益最大化のための重要な手段と位置づけ積極的に取り組んでいます。

企業が本源的価値を発現できていない背景を多面的に調査し、企業と対等な立場でその問題を改善するための変革を促すことでWin-Winの関係を目指します。

エンゲージメント体制

以下の3チームが「三位一体」となってエンゲージメントを行います。

それぞれが担当する部門を深堀りしつつ、各チーム間で連携を取りながら活動を行う体制としています。

エンゲージメント・チーム

- ファンドマネージャーおよび企業調査アナリストで構成。中長期での投資を行っている企業との深度あるミーティングを主に行う。

企業調査チーム

- 企業調査アナリストで構成。

企業価値、事業戦略、ESG等にかかるリサーチ活動とともにミーティングを行う。

スチュワードシップ・チーム

- 責任投資部スチュワードシップ課で構成。

コーポレート・ガバナンスを含むESG、議決権行使を主なテーマとしてミーティングを行う。 - パッシブエンゲージメント

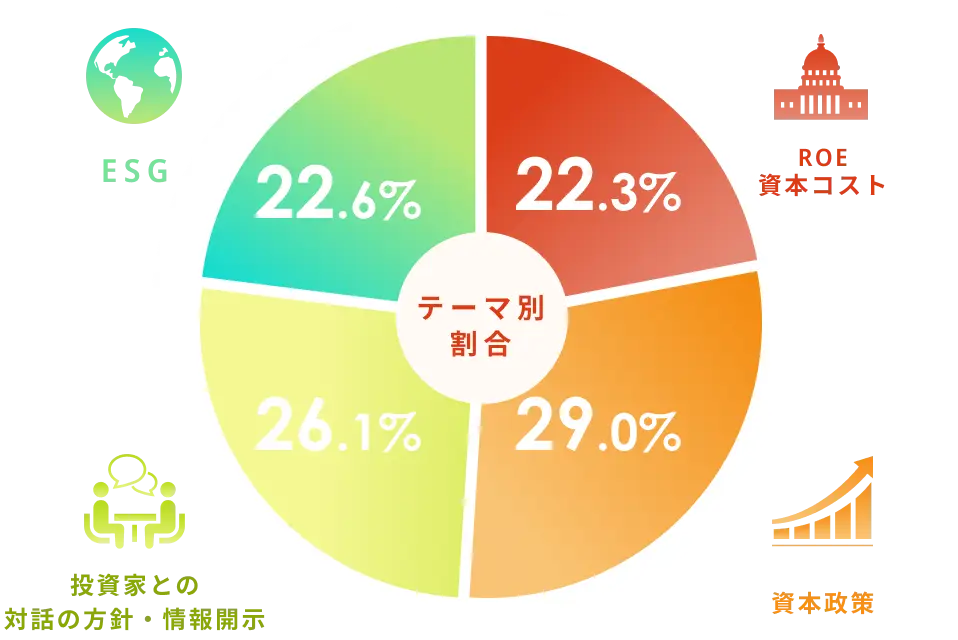

エンゲージメント実績

2024年 総件数

※テーマ別割合は、1回のミーティングで複数の観点から

対話をする場合があるため重複計上しています。

当社における

エンゲージメント

エンゲージメント種類を

主に3つに分類して活動しています。

ストロング型

エンゲージメント

エンゲージメント・テーマを特定して、

投資先企業の経営層に対して直接・能動的に課題の改善を促すことで、運用パフォーマンスの大幅な向上を目指す取り組みです。

エンゲージメントの深度としては最も深い活動となります。

リンゲージメント

投資先企業に対し、

他の企業との議論の場を提供し、知の共有を促すことで、企業価値向上を後押しする活動です。

企業間をつなぐ「リンケージ」と「エンゲージメント」を組み合わせた当社独自の造語となります。

パッシブ

エンゲージメント

投資先企業からの面談依頼に応じた対話や、

当社の要望をレター等で伝える活動です。

エンゲージメントの効果をより高めるために、

当社起点でESG等に関する課題解決型の対話も行っています。

エンゲージメントプロセス

マイルストーン管理

ストロング型エンゲージメントの実施に際しては、まず対象企業ごとにエンゲージメント・テーマを設定し、

具体的な課題認識とその背景、解決に向けて取り組むべき事項、課題解決後の姿などをまとめたエンゲージメント計画を作成します。

エンゲージメントの実施状況は、以下の5つのステータスに分けてマイルストーン管理を行っています。

その進捗状況は各アナリスト・ファンドマネージャーに共有されるとともに、上席者による定期的なモニタリングも行われています。

エンゲージメント事例

パッシブエンゲージメントでは、投資先企業の経営戦略や資本戦略はもちろんのこと、当社におけるマテリアリティの改善に注力したエンゲージメントも行っています。

投資先企業が抱える課題は多種多様であり、解決の難易度が高いものも多数ありますが、パッシブ運用においては原則として保有銘柄の売却という

選択肢がないため、サステナビリティかつ中長期的な企業価値向上の糸口になるような対話を行うことを心がけています。

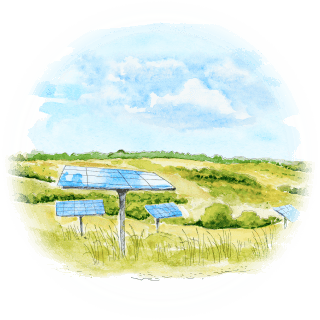

A社(ガラス・土石製品)気候変動対応

- 課題

- CO2高排出企業であるにもかかわらずGHG排出削減目標が低い。

- 背景

-

高排出セクターに所属する企業が積極的に脱炭素化を加速させることで、

気候変動を大きく遅らせることができ、その貢献がステークホルダー全体に 波及して企業価値向上にもつながる。

- 解決策

-

政府目標と同じ基準を最低ラインとして、SBT認証の取得や時間軸での対策を明示したうえで、

使用電力の再エネ化等の短期でできることは前倒しで取り組んでいく。

国内だけでなく海外の同業他社事例なども確認したうえで、

さらなる脱炭素化に向けて自社で可能な取り組みを

積極的に実施・開示して行くことを検討すると回答があった。

B社(電気機器)従業員エンゲージメント

- 課題

- 従業員エンゲージメント調査を実施したとのことだが、具体的な開示がまだない。

- 背景

- 従業員エンゲージメントが高い企業ほど業績や生産性等も高くなる傾向にあるので、人的資本戦略の策定および実施にあたっての起点として、調査結果と今後の計画を積極的に開示すべき。

- 解決策

- 調査結果をKPI化してモニタリングするとともに、課題解決に向けた取り組みをPDCAサイクルで実施している様子が分かるような開示を行っていく。

前年度の指摘を踏まえ、従業員エンゲージメントの改善を「マテリアリティ」および「中計目標」として設定するとともに、結果に対する取り組みを具体的に開示するようになった。

C社(石油・石炭製品)定款上の取締役の任期

- 課題

- 取締役の任期が2年となっており、株主の声を毎年届けることができない。

- 背景

- 経営責任について、毎年株主の信任を得ることでガバナンスに規律を持たせるべき。取締役の任期が2年の場合、非改選期に不祥事等が起きたとしても当年度中に株主が経営責任を問うことができない。

- 解決策

- 定款上の取締役の任期を1年に短縮する。

定款上の取締役の任期を2年から1年に短縮して「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を更新した。

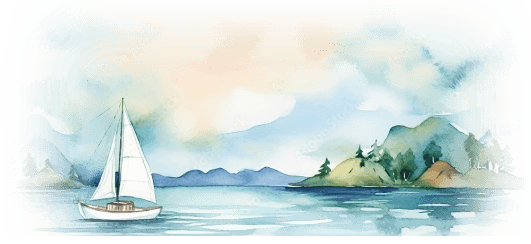

D社(海運) 脱炭素に向けた取組み

- 課題

- 海運会社の脱炭素には大規模な設備投資や新技術開発などが必要であるため、より具体的なロードマップを示すことが市場の理解促進につながる。

- 背景

- 大規模な設備投資を行うには、顧客の理解を前提にコストアップが適切に運賃に反映される必要があるが、顧客との対話の状況や価格転嫁の進展は外部からは見えない。

- 対話の内容

- 投資計画が1年で大きく変動しているが、その背景にはどのような動きがあるのか、脱炭素の取り組みによるコストアップは価格転嫁で吸収できているのか、大きな流れで良いので状況を示してほしい。

顧客にもよるが、自動車業界を中心にスコープ3を意識したCO2削減への理解は進んでおり、LNG燃料船への投資が積極的にできる環境になりつつある。投資計画のアップデートは定期的に行うが、内容の変更についてより詳細に説明できるようにしたい。

E社(ガラス・土石)

ジェンダーダイバーシティ

- 課題

- 女性管理職比率や女性の平均勤続年数が低い

- 背景

- もともと製造現場の技術系社員は理系女子が少ないため女性比率が低くなるのはやむを得ないが、管理職に上がる前に退職する女性社員も多く、人事制度面の問題もある。

- 対話の内容

- 女性社員が退職する要因として、十分な教育制度がないことや働き方の多様性が確保できていないこと(テレワーク制度がない、転勤あり等)が問題と考えられる。制度面の改善とともに、中途採用も含めたロールモデルの増加、キャリアデザインを描くためのサポートなどを充実させることが望ましい。

人事制度面の問題については認識しており、テレワーク制度や転勤のない職種の導入、教育制度の充実などの対応が必要と考えている。

F社(建設業) 政策保有株式の縮減

- 課題

- 政策保有株式の残高が純資産対比で20%を大きく上回っているが、その縮減のペースは緩やかである。

- 背景

- 過去からの業界慣行で取引先との株式持ち合いの残高自体が大きい。そして相手先との話し合いに時間を要していることで売却ペースが上がらない。

- 対話の内容

- 業界として保有株の売却が取引に影響しないと明言する相手先も多いので、資本効率改善の観点からも売却ペースを加速させると同時に、純資産対比20%未満に向けた目標設定を行うべき。

売却については引き続き相手方と丁寧に話し合いを重ねながら実施したいが、目標設定については検討させていただきたい。

2025年

議決権行使へのエスカレーション事例については、議決権行使に関する方針ページをご覧ください。

ストロング型エンゲージメント事例については、企業変革エンゲージメントページをご覧ください。