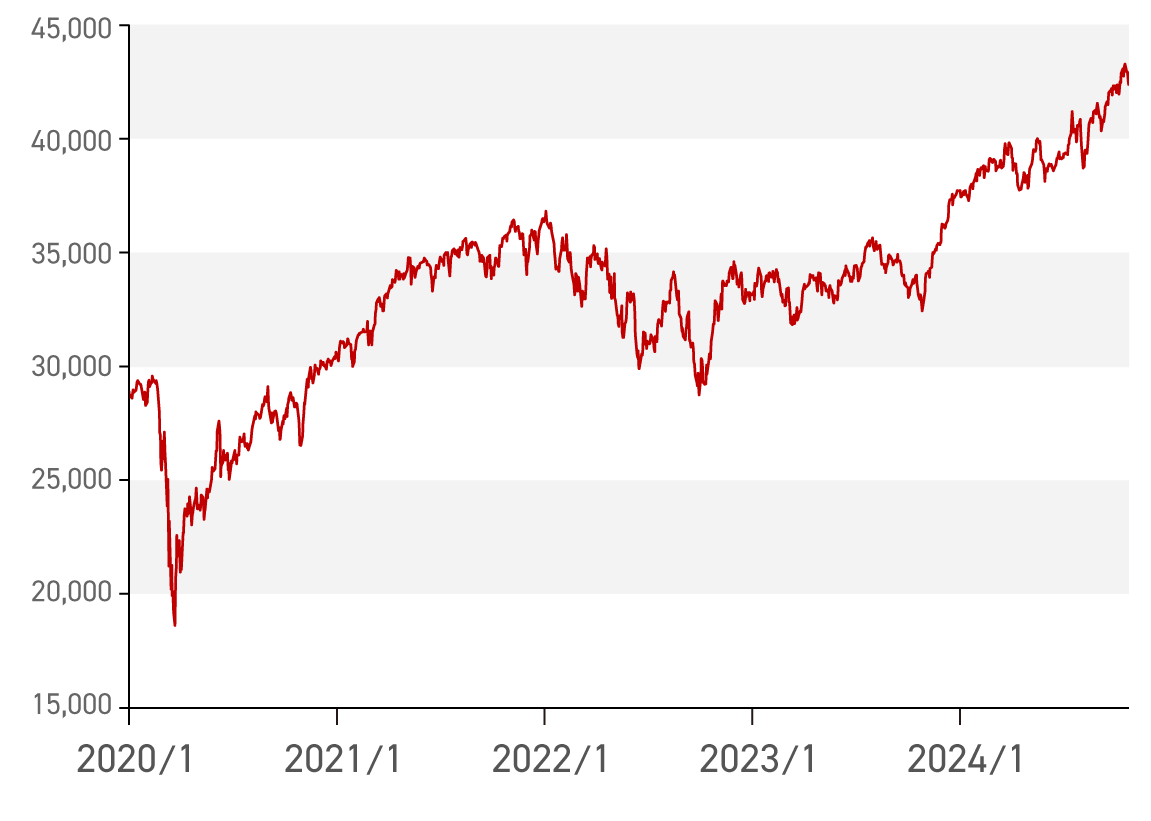

2024年も最高値を更新し続けた米国株式市場

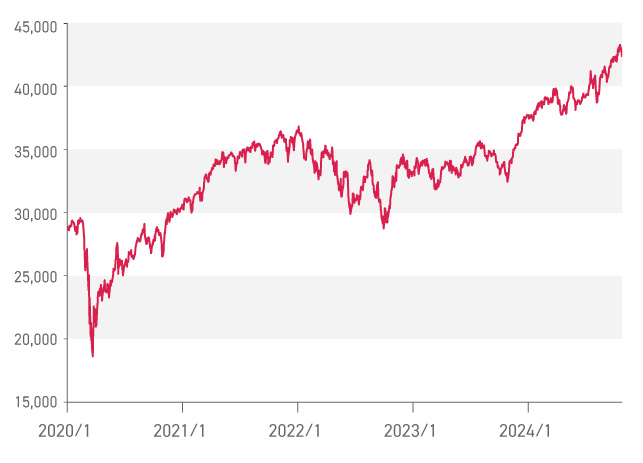

米国株式市場を代表する株価指数のひとつ、NYダウ(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)が、2024年10月には史上最高値を連日のように更新する場面がありました。米国株式市場は、2020年の新型コロナウイルス禍では一度大きく落ち込んだものの、その後は上昇と下落を繰り返しながらも、着実に成長を続けてきました。

NYダウの推移(2020年1月2日~2024年10月24日)

※トータルリターン、米ドルベース

出所:ブルームバーグのデータより大和アセットマネジメント作成

長期的に大きく上昇した米国株式

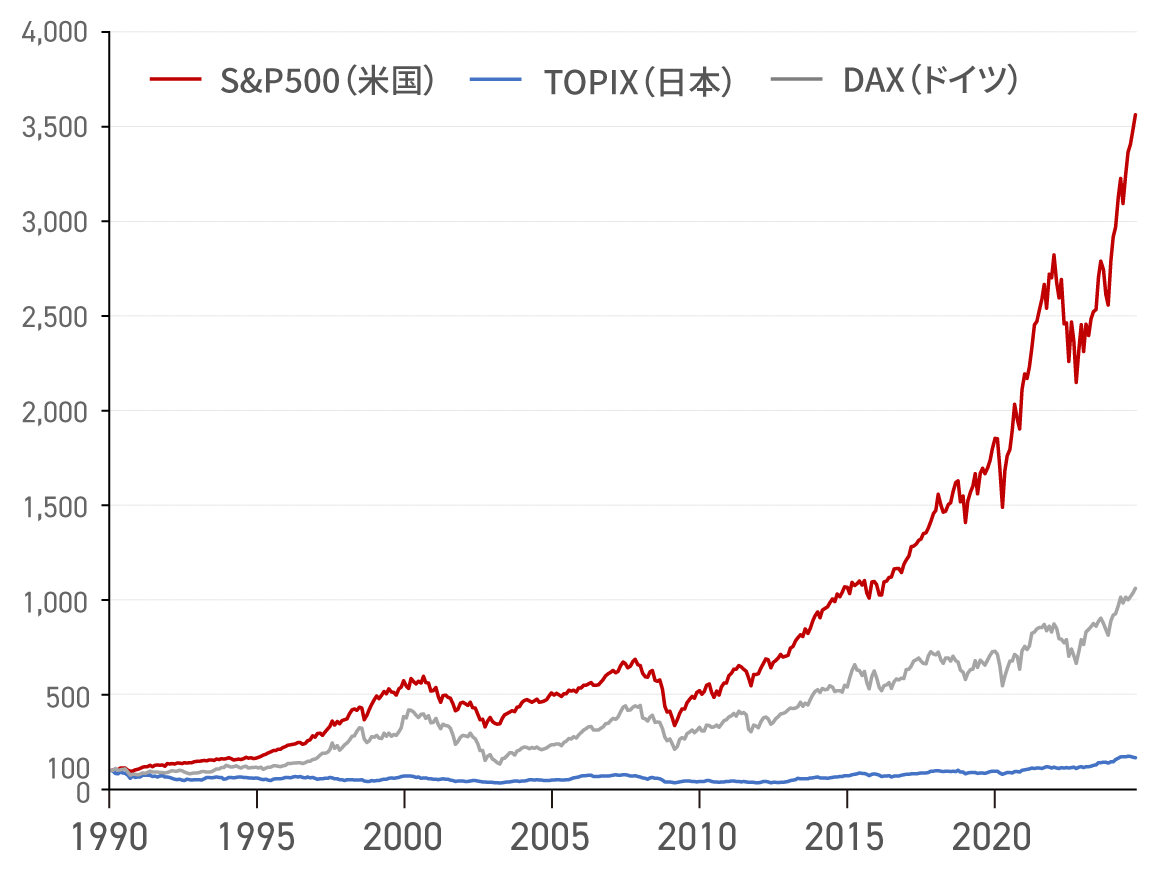

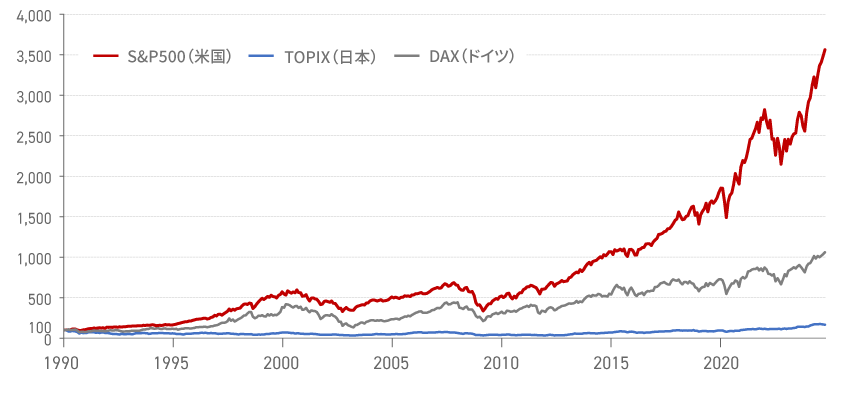

さらに過去までさかのぼると、米国株式の上昇はたいへん力強いものでした。1990年1月末から2024年9月末までの約35年で、米国のS&P500指数(配当込み指数、以下同じ)は35.6倍に成長しました。年率に換算すると、平均で15.6%の上昇となりました。 これに対して、日本のTOPIXは1.65倍、年平均上昇率は2.1%にとどまります。ドイツを代表する株価指数のDAXでも10.6倍、年平均10.0%の上昇であり、米国株式市場の成長の大きさが際立っています。

日本・米国・ドイツの主要株価指数(配当込み)の推移(1990年1月末~2024年9月末、月次)

※トータルリターン。1990年1月末を100として指数化

出所:ブルームバーグのデータより大和アセットマネジメント作成

米国株式は金融危機を何度も乗り越えてきた

米国株式市場は長い時間をかけて大きく成長しましたが、その道のりは決して平坦ではなく、過去には株価が暴落する局面が何度もありました。主な暴落局面としてブラックマンデー、ITバブル崩壊、リーマン・ショック、コロナショックが挙げられます。

しかし、株価の低迷は長くは続きませんでした。いずれも早ければ数カ月で、近年最大の金融危機といえるリーマン・ショックでも数年後には暴落前の価格に戻り、米国株式市場は再び成長曲線を描いていきました。

一方、国内株式市場にとって史上最大の株価下落局面となったバブル崩壊の後、日経平均株価が1989年12月当時の最高値を超えるまでには、34年もの長い年月を要しました。

過去の主な株価下落局面と、S&P500の価格が戻るまでの期間

| 出来事 | 発生時期 | 最大下落幅 | 戻るまでの期間 |

|---|---|---|---|

| ブラックマンデー | 1987年10月 | -36% | 1年11カ月 |

| ITバブル崩壊 | 2000年3月頃 | -51% | 7年4カ月 |

| 米国サブプライムローン問題~リーマン・ショック | 2007年後半~2008年9月 | -58% | 5年6カ月 |

| コロナショック | 2020年3月 | -35% | 6カ月 |

※最大下落幅は、各出来事が起きた年の年初来高値(発生前)から、その後の最安値までの下落幅。戻るまでの期間は、前述の高値を付けた日から、暴落を経て再び高値を超えた日までの期間。

なぜ米国経済は強いのか? 米国株式の魅力

なぜ米国株式市場は、日本や欧州の先進国と比較して、より力強い成長を続けてきたのでしょうか。主に以下のような要因が考えられます。

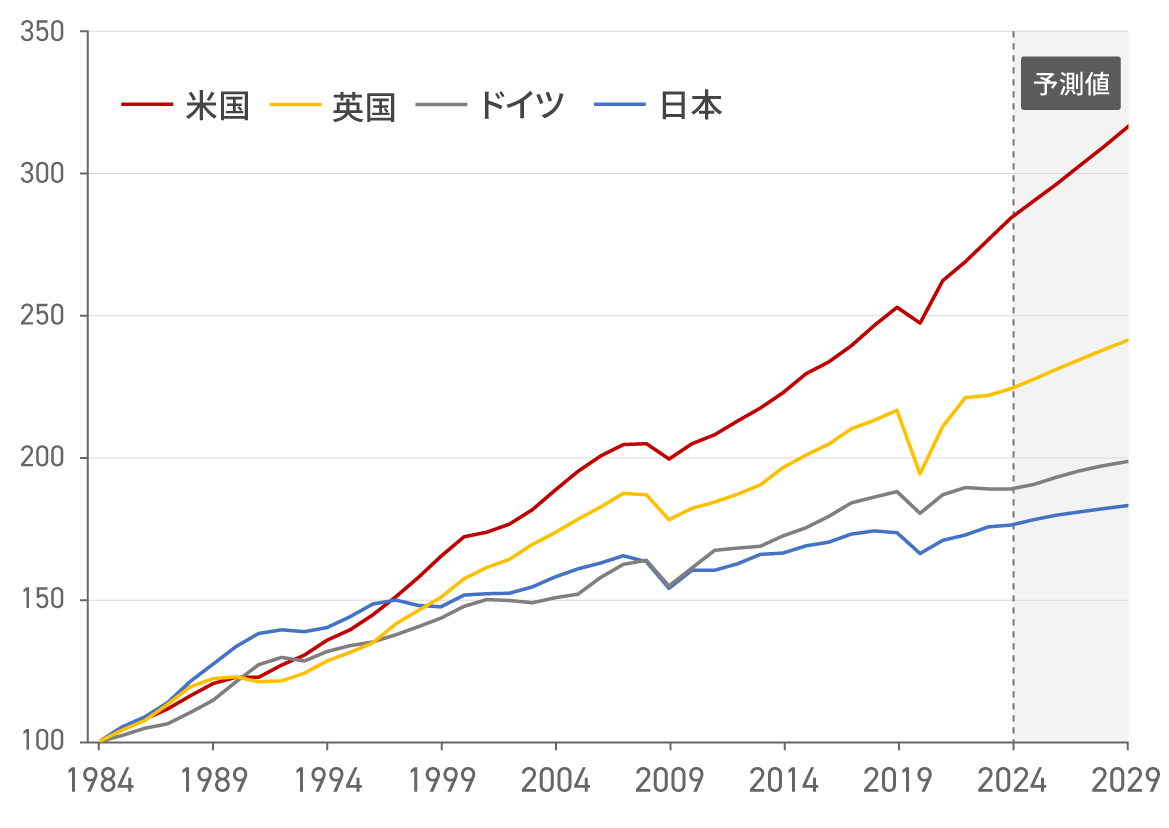

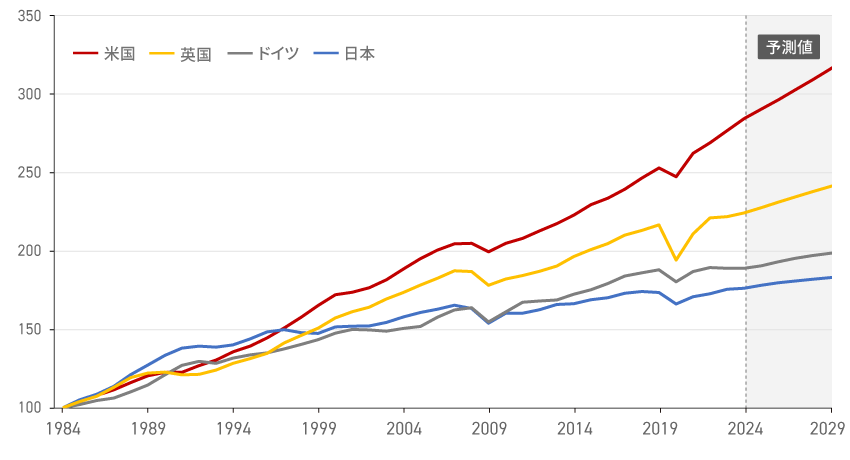

GDPが継続的に成長

国の経済の規模を表すGDPを他の先進国と比較すると、米国の伸びが際立っています。GDPの成長が、株式市場の成長にも反映されていると考えられます。

主要先進国の実質GDPの推移

※1984年を100として指数化。2024年以降は予測値

出所: World Economic Outlook database October 2024

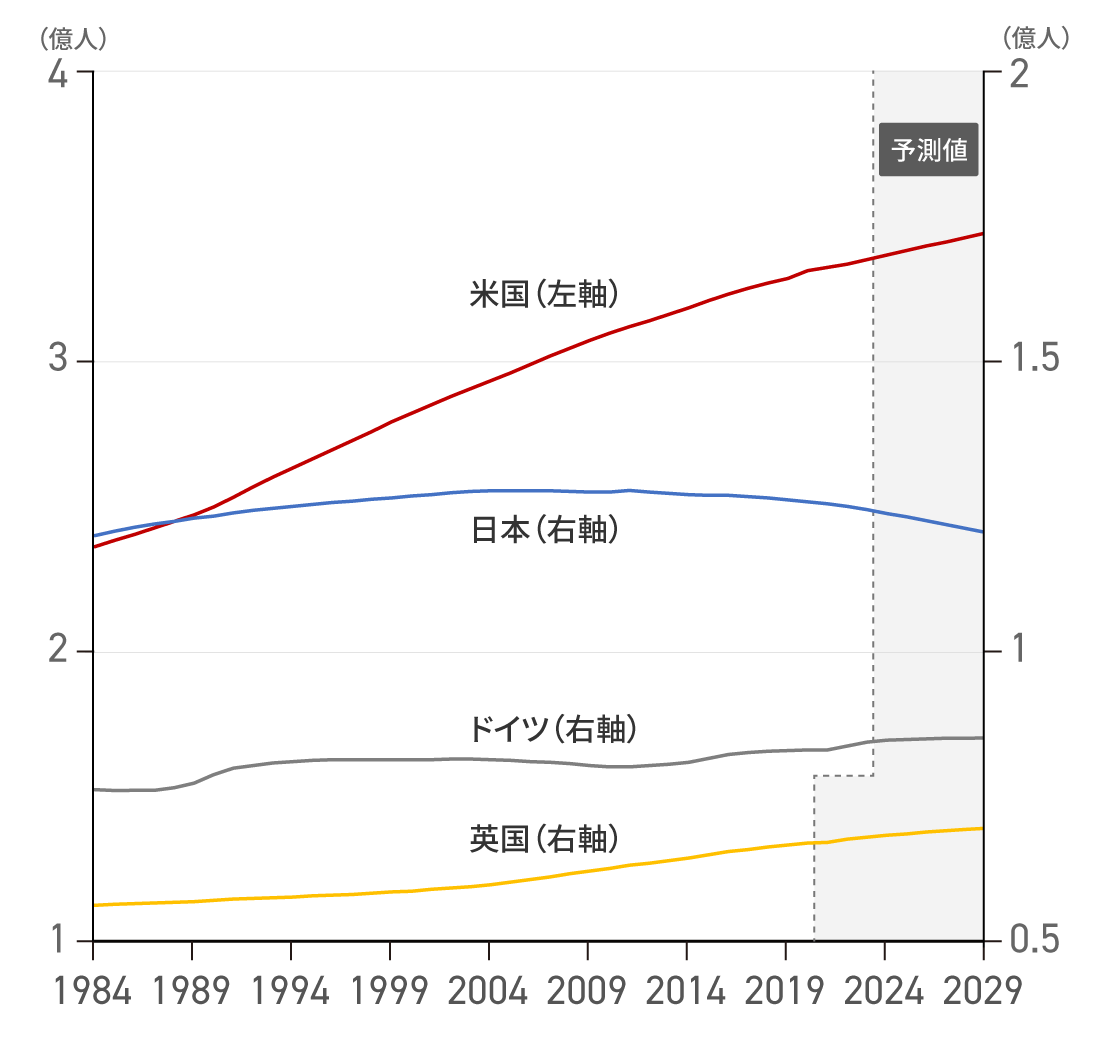

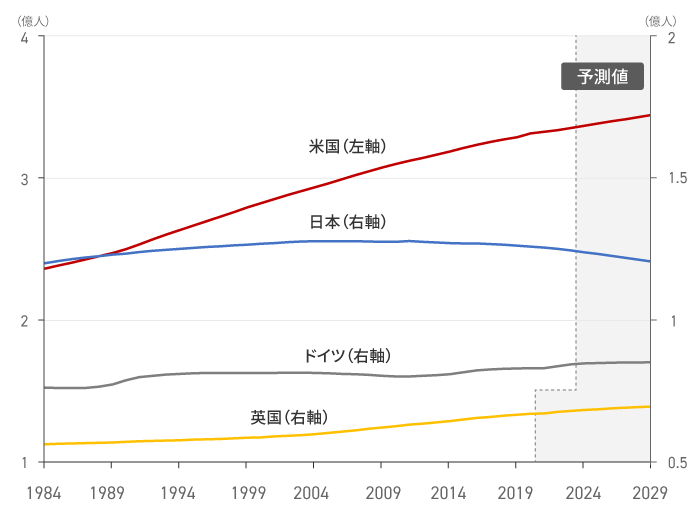

人口増加が生産と消費を支える

少子高齢化の傾向が強まる日本や、人口の増加が緩やかな欧州の先進国などとは対照的に、米国では人口の大幅な増加が続いています。人口の増加は労働力の増加による生産の拡大、そして消費の拡大に直結し、企業の業績にプラスの影響を与える要因となります。

主要先進国の人口の推移

※米国、日本、ドイツは2023年以降、英国は2020年以降予測値

出所:World Economic Outlook database October 2024

イノベーションが強みの米国企業

米国株式市場をけん引するのが、世界に名だたる大企業の数々です。古くは鉄鋼や自動車、機械、その後も金融業やサービス業、製薬・ヘルスケアなど、競争力の高いグローバル企業が生まれてきました。

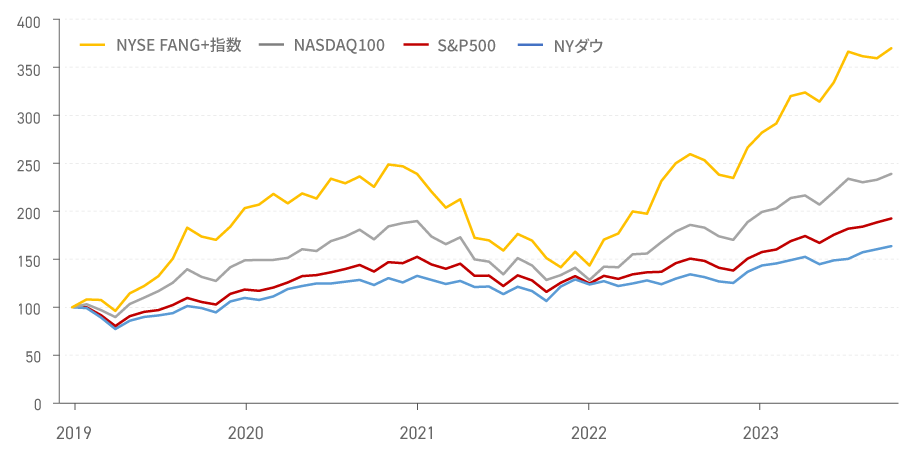

2020年以降は「FANG」(フェイスブック、アマゾン、ネットフリックス、グーグル)や「マグニフィセント・セブン」(フェイスブック、アマゾン、グーグル、マイクロソフト、アップル、エヌビディア、テスラ)と呼ばれるようなIT系・テクノロジー系企業が台頭しています。このような企業が生まれるイノベーションが絶えず起こり続けていることが、米国株式市場の強みです。

日本の投資家が米国株式に投資する方法は?

日本の個人投資家が米国株式に投資する主な方法として、以下の3つがあります。

- 米国企業の個別銘柄に投資

- 米国株式を投資対象とする投資信託に投資

- 米国株式を投資対象とするETFに投資

個人でもアップルやエヌビディアといった米国企業の個別銘柄に投資できますが、そのためには証券会社で専用の口座を開設する必要があり、個別銘柄には株価の暴落や破たんのリスクがあるなど、初心者にとってはややハードルが高いといえます。

投資信託やETFは比較的手軽に投資でき、1本の商品で複数の銘柄に投資できるので、値動きは個別銘柄と比較して穏やかな場合が多く、特定の企業が破たんしても影響は限定的であり、その価値がゼロになることはありません。

投資信託やETFには、米国株式市場の主要な株価指数への連動を目指すインデックス運用の商品があります。投資初心者が初めて米国株式に投資する際には、インデックス運用の商品を選ぶのがわかりやすいでしょう。

米国株式市場の代表的な4指数の特徴

インデックス運用を行う投資信託やETFが連動を目指す、米国株式市場の代表的な株価指数にはS&P500やNYダウ、NASDAQ100のほか、NYSE FANG+指数などがあります。同じ米国株式市場を対象としながらも、指数ごとに組み入れている銘柄やその配分は異なるため、値動きの傾向も異なります。上記の代表的な4指数の特徴は以下の通りです。

米国株式市場の代表的な4指数の比較

| S&P500 | NYダウ | NASDAQ100 | NYSE FANG+指数 | |

|---|---|---|---|---|

| 特徴 | ニューヨーク証券取引所やナスダック市場に上場する約500銘柄で構成 | 1896年に算出を開始。米国を代表する大企業30銘柄で構成 | ナスダック市場に上場する銘柄のうち、代表的な約100銘柄で構成 | 次世代テクノロジーをベースに、注目度が高い10銘柄で構成 |

| 構成銘柄数 | 504 | 30 | 101 | 10 |

| 算出方法 | 時価総額加重平均 | ダウ式修正平均 | 時価総額加重平均 | 等金額投資 |

| 業種別構成 | 情報技術セクターが約3割と最も組入が多く、10以上のセクターに分散されている | 金融セクターが約2割超と最も組入が多く、情報技術、ヘルスケアもそれぞれ約2割組入がある | 情報技術セクターが半数を占め、コミュニケーションと一般消費財サービスで約3割の組入がある | 情報技術セクターが約6割、コミュニケーションが約3割を占める |

| 主な組み入れ 上位銘柄 | アップル、マイクロソフト、エヌビディア、アマゾン・ドット・コム | ユナイテッドヘルス・グループ、ゴールドマン・サックス、マイクロソフト、ホーム・デポ | アップル、マイクロソフト、エヌビディア、ブロードコム | エヌビディア、クラウドストライク、ブロードコム、メタ |

データは2024年9月末時点。

出所:S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、ナスダック

米国株式市場の代表的な4指数(配当込み)の価格推移(2019年12月末~2024年9月末、月次)

※トータルリターン、米ドルベース。2019年12月末を100として指数化

出所:ブルームバーグのデータより大和アセットマネジメント作成

米国株投資にETFがいい2つの理由

米国の主要株価指数への連動を目指す主な投資対象に、投資信託とETFがあります。どちらも個人投資家にとっては投資しやすい商品ですが、ETFには2つの特徴があります。

ETFはリアルタイムで変動する市場価格で売買できる

投資信託は、販売会社によって最低購入金額は異なりますが、100円から買うことができる金融機関もあり、一般に1円単位で購入金額を決めることもできます。しかし、購入した時点では「いくらで買えたか」はわかりません。売却する際も同じです。投資信託は、1日1回算出される基準価額が取引価格となります。特に米国株式を対象とする投資信託の場合、時差の関係で基準価額が決まるのは売買の注文をした翌日となり、発表は翌日の夜となります。

一方のETFは金融取引所に上場している金融商品のため、株式の個別銘柄と同じように、リアルタイムで変動する市場価格で売買できます。金額を指定して売買する「指値注文」も可能です。最低購入金額が「取引価格×売買単位」で決まっている点は投資信託と異なりますが、「売買時に価格がわかる」という点はETFの大きな特徴といえるでしょう。

ETFは信託報酬が投資信託より低い傾向

投資信託もETFも、保有中には「信託報酬」というコストがかかります。一般に、ETFは信託報酬が投資信託より低い傾向があります。同じ株価指数に連動する商品であれば、コストが低いほど得られる利益は大きくなるため、長く保有するほどETFの方が有利といえます。

一方、インデックス運用の投資信託では購入時手数料がかからない「ノーロード」の商品が一般的であるのに対して、ETFでは売買時に証券会社が定める手数料が発生することには注意が必要です。ただし、最近では一定の条件のもとでETFの売買手数料が無料となる証券会社も増えています。

投資信託とETFの比較

| 投資信託 | ETF | |

|---|---|---|

| 取引価格 | 1日1回算出される基準価額 指値注文はできない | リアルタイムで変動する市場価格 指値注文が可能 |

| 売買手数料 | 手数料なし(ノーロード)が多い | 証券会社所定の手数料がかかる(最近は売買手数料無料のサービスも増えている) |

| 信託報酬 | ETFより高い傾向 | 投資信託より低い傾向 |

| 最低購入金額 | 100円~ | 1000円~10万円程度 |

米国株式に投資する主なETF

米国のS&P500とNASDAQ100への連動を目指す主なETFとして、以下の銘柄があります。

まとめ

2024年11月時点では米国株式市場は好調が続いていますが、株価が長く高値圏を推移し続けると、「いつか暴落するのではないか」「今買ったら損をしてしまうのではないか」と、不安になることもあるかもしれません。

しかし、過去の例にならえば、米国株式市場は長期的に右肩上がりの成長を続け、大きな金融ショックも乗り越えてきました。今後もその傾向が続くとするならば、米国株式は購入するタイミングによらず、いつ投資を始めても長期的な値上がりが期待できると考えられます。

米国株投資を手軽に始める方法にETFがあります。ETFはリアルタイムで変動する価格を見ながら売買できるうえ、信託報酬が一般に投資信託と比較して安いというメリットがあります。

わずかなコストの低さでも、長期の資産運用では大きな差になります。米国株式市場の主要な株価指数への連動を目指すETFを、資産運用の有力な選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。