為替レートが円高や円安に動いたらどうなる?

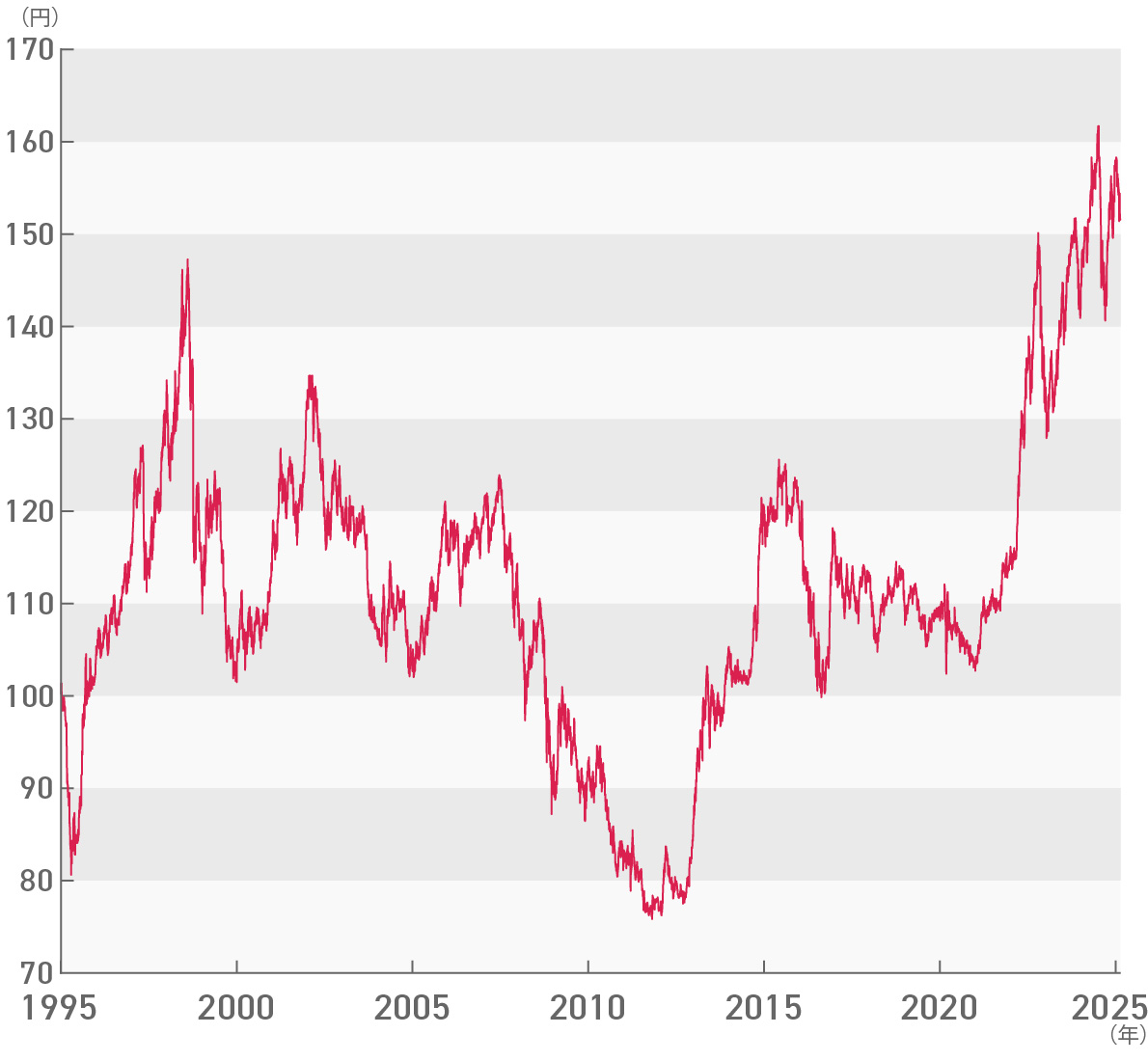

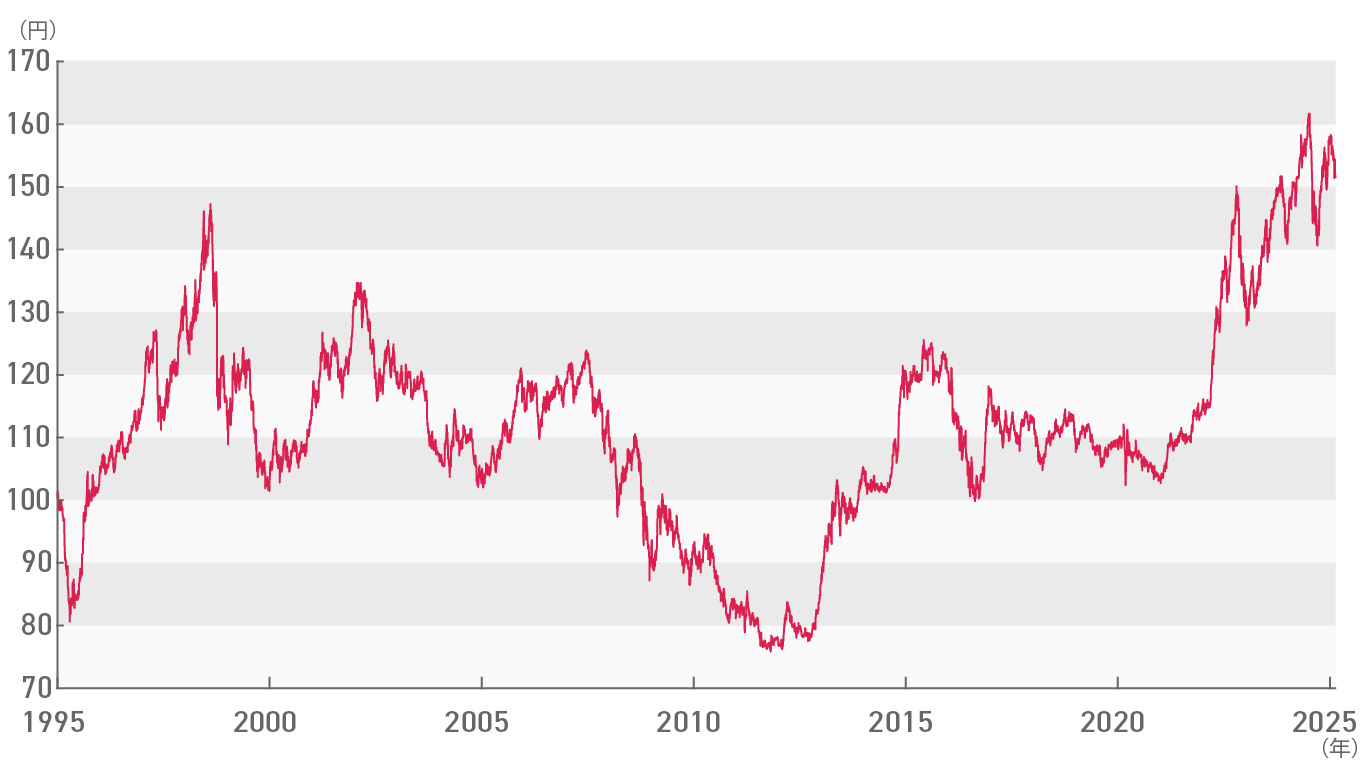

円と米ドルの為替レート(ドル/円)は、過去30年で見ても大きな変動を繰り返してきました。2024年末から2025年1月にかけては時点では1ドル=150~160円で推移しましたが、2010年代前半には1ドル=70円台だったこともありました。

ドル/円の為替レートの推移(1995年1月2日~2025年2月18日)

例えば1ドル=100円から、1ドル=110円に為替レートが動くことを「円安」「ドル高」といいます。円安とは、米ドルなどの外国通貨に対して円の価値が下がることを意味します。逆に、1ドル=90円になることを「円高」「ドル安」といいます。 為替が円高になると、日本人にとっては米ドルなどの外国通貨を安く買えるようになるため、輸入品が安くなり、海外旅行へ行きやすくなるなどのメリットがあります。一方で、海外の顧客にモノやサービスを輸出する日本企業にとっては、円高は価格が上昇する要因となり、不利に働きます。

逆に、円安になると海外のモノやサービスが高くなり、物価高の要因となります。一方で、輸出企業にとっては自社の製品を海外に売りやすくなるほか、国内では外国人観光客の増加により、いわゆるインバウンド需要が期待できるなど、日本経済にとってプラスの影響もあります。

円高・円安のメリットとデメリット

| 円高 | 円安 | |

|---|---|---|

| メリット | ・輸入品が安くなる ・海外旅行へ行きやすくなる |

・輸出産業の国際競争力が高まる ・外国人観光客が増えることで観光などの需要が拡大 |

| デメリット | ・輸出産業の国際競争力が低下 | ・輸入品やエネルギー価格が高くなり、物価上昇の要因になる |

為替レートが変動する要因は?

為替レートは、通貨を買いたい量(需要)と売りたい量(供給)のバランスによって決定されます。需給のバランスはさまざまな要因で変化し、為替レートも絶えず変動します。代表的な為替変動の要因として、以下が挙げられます。

為替の主な変動要因

| 金利差 | 2国間の金利差が為替の変動要因となります。例えば、日本の金利が変わらず米国の金利が上昇すると、円安ドル高の要因となります。 |

|---|---|

| 政策金利予想 | 金利そのものだけでなく、世の中の政策金利に関する予測も為替の変動要因になりえます。予測の根拠として各種経済指標や、政府や中央銀行などの要人による発言などが挙げられます。 |

| 物価 | 物価上昇率(インフレ率)が高い国の通貨は、モノに対して通貨の価値が相対的に下がるため、通貨安になりやすい傾向があります。 |

| 景気 | 好景気の国の通貨は高くなりやすい傾向があります。 |

| 国際収支 | 例えば日本が米国に対して国際収支が黒字の場合、受け取った米ドルを日本円に替える需要が高まり、円高ドル安の要因となります。逆に国際収支の赤字は通貨安の要因となります。 |

| 地政学リスク | 戦争やテロなどの政情不安が起きると、関連する国や地域の通貨が売られやすくなり、安全とされる通貨(米ドル、日本円、スイスフランなど)が買われやすくなります。 |

為替変動が個人投資家に及ぼす影響は?

為替レートの変動は、ETFや投資信託を保有している個人投資家にも大きな影響を及ぼします。特に、海外の株式や債券などにETFを通じて投資する場合は、為替が円安に動くか、円高に動くかは損益に直結します。

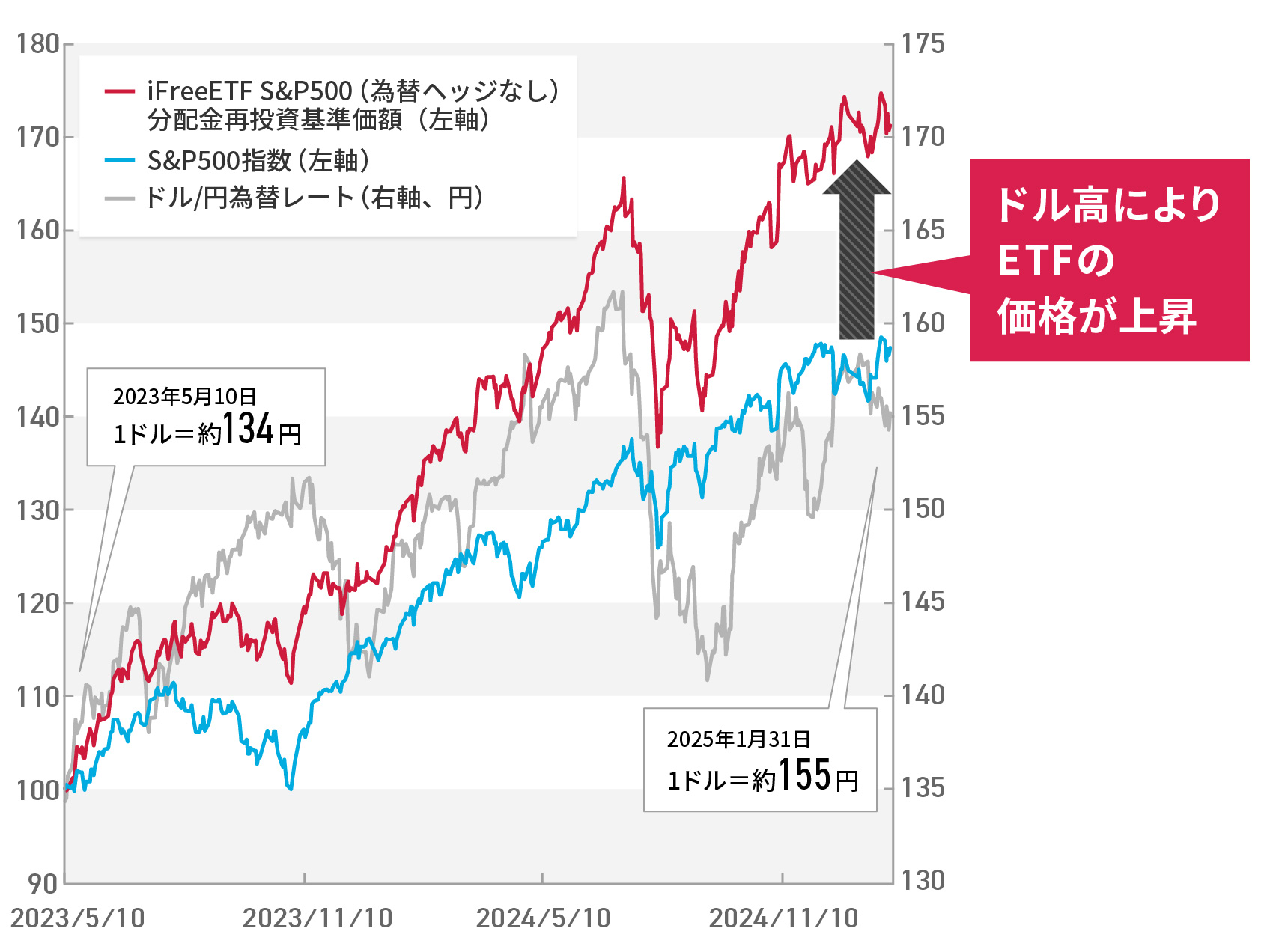

下図は、米国を代表する株価指数であるS&P500への連動を目指す『iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)』(2247)の分配金再投資基準価額と、S&P500の推移を比較したものです。S&P500自体は米ドルが基準となっているため、ETFの基準価額は、その時々の為替レートによって日本円に換算されて算出されます。2023年5月から2025年1月にかけて、為替は円安ドル高に動いたことで、ETFの基準価額は、原資産であるS&P500以上に値上がりしました。

海外の資産に投資する際の為替変動の影響を「為替変動リスク」、あるいは単に「為替リスク」と呼びます。

iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)の分配金再投資基準価額とS&P500、為替レートの推移

(出所)各種データより大和アセットマネジメント作成

為替変動の影響を抑える「為替ヘッジ」とは?

海外の株価指数への連動を目指すETFなどを保有する場合、為替が円安に動けば利益の増加が期待できますが、為替が円高になると、たとえ株価指数が上昇しても、通貨安が株価の上昇を相殺して、含み損を抱えてしまうこともあり得ます。

このような為替リスクの影響を抑えて、株価指数そのものの値上がりを享受しやすくする仕組みが「為替ヘッジ」です。

為替ヘッジのイメージ

為替ヘッジでは「為替予約取引」が行われます。これは「今の時点で、将来の為替レートを予約する」という取引で、本来ならばどのように変動するかわからない将来の為替レートを事前に確定させることで、為替リスクを抑えるものです。

為替ヘッジにかかる「ヘッジコスト」

ETFや投資信託の中で、商品名などに「為替ヘッジあり」と書かれたものが、為替ヘッジの仕組みを持つ商品です。為替ヘッジありの商品を選ぶ際に注意したいのが、「ヘッジコスト」と呼ばれるコストの存在です。

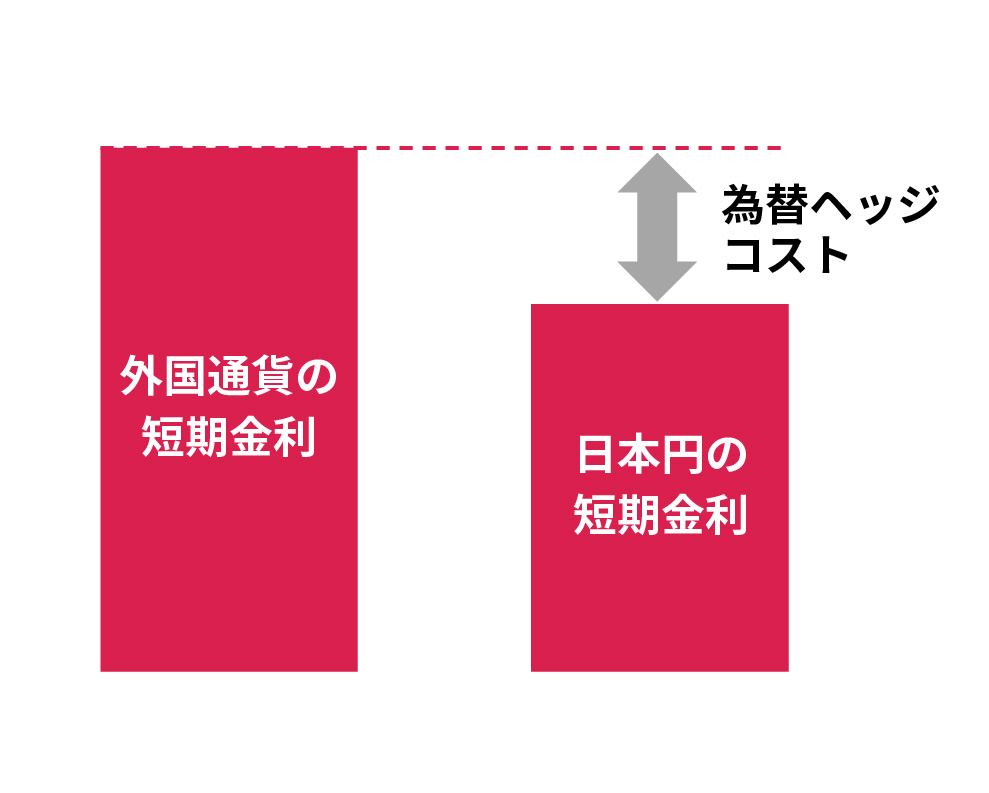

為替予約取引を行う際には、2国間の通貨の金利差に相当するコストがかかります。これがヘッジコストです。例えば2025年2月時点では米国の金利は日本より高いため、米国株式などに投資する為替ヘッジありのETFでは、ヘッジコストを支払うことになります。

ヘッジコストのイメージ

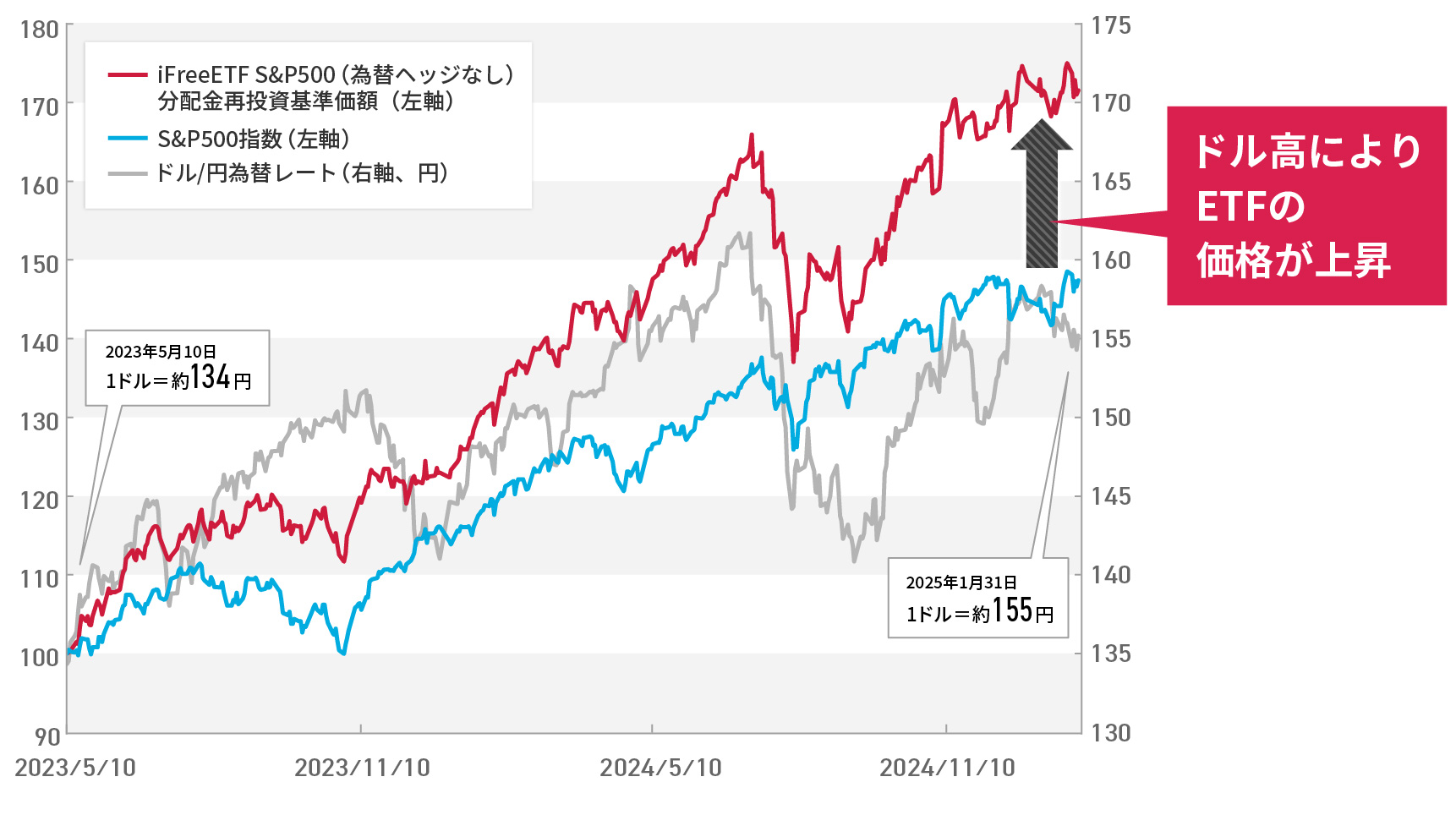

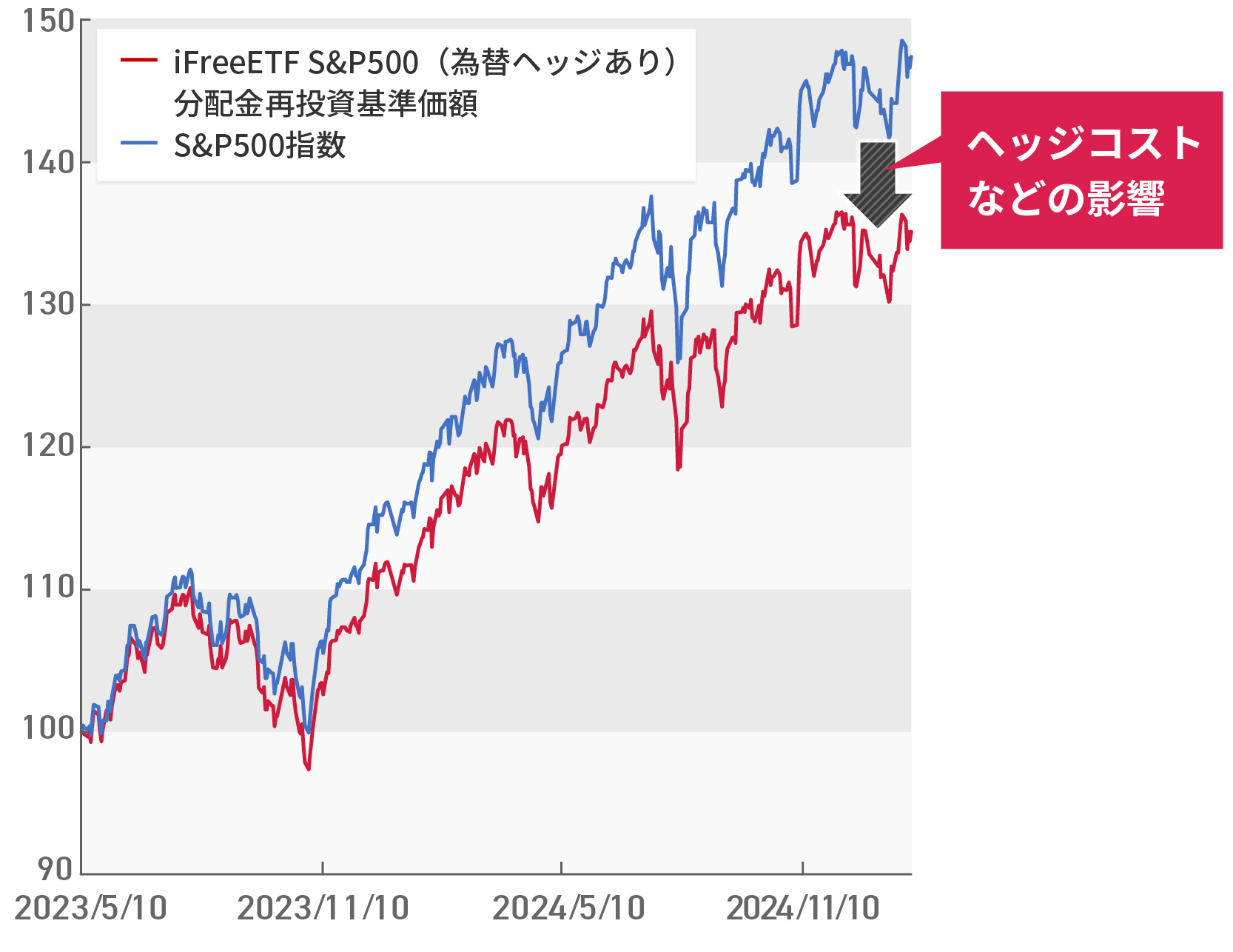

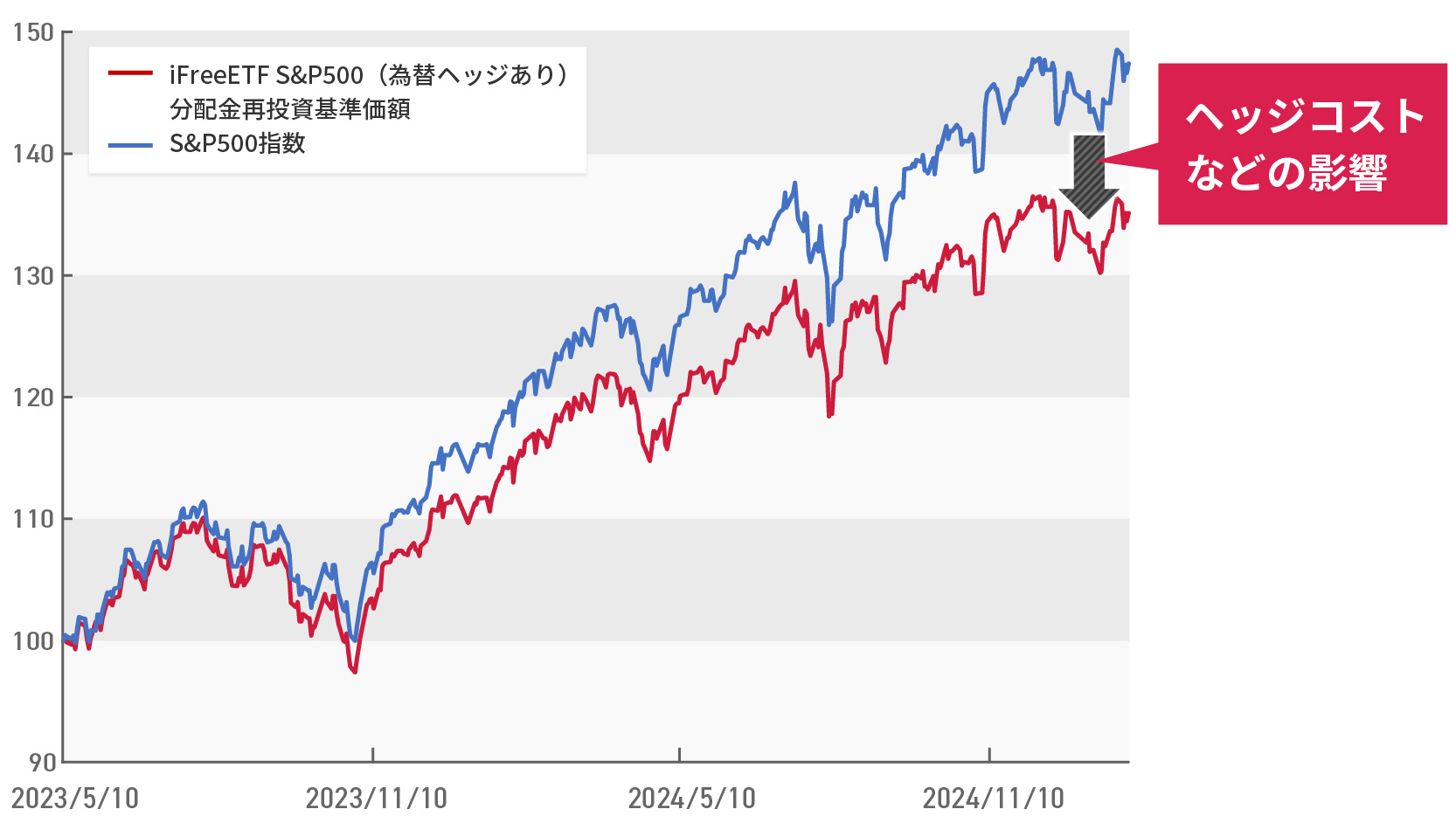

下図は、S&P500への連動を目指すETFで為替ヘッジの仕組みを持つ『iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)』(2248)の分配金再投資基準価額と、S&P500の推移を比較したものです。為替ヘッジありのETFでは運用コストに加え、日米の金利差の影響でヘッジコストが発生するため、これらのコストが基準価額から差し引かれ、S&P500より低い値となっています。

iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)の分配金再投資基準価額とS&P500の推移

(出所)各種データより大和アセットマネジメント作成

なお、仮に米国など海外の金利が日本の金利より低くなった場合は、為替予約取引の際にコストを支払うのではなく、金利差相当分を受け取ることになり、ETFなどの価格はその分だけ上がることになります。これを「ヘッジプレミアム」と呼びます。

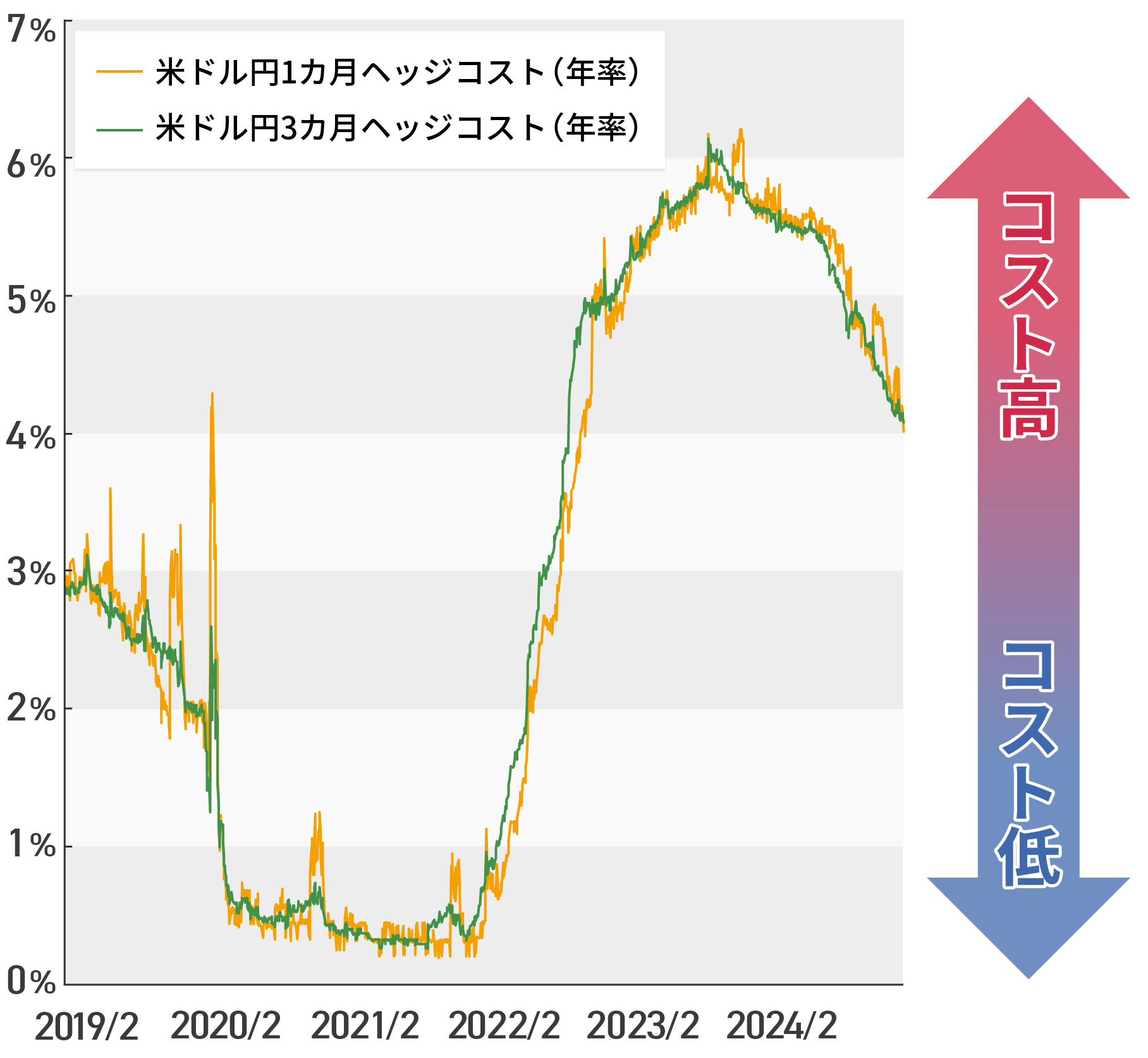

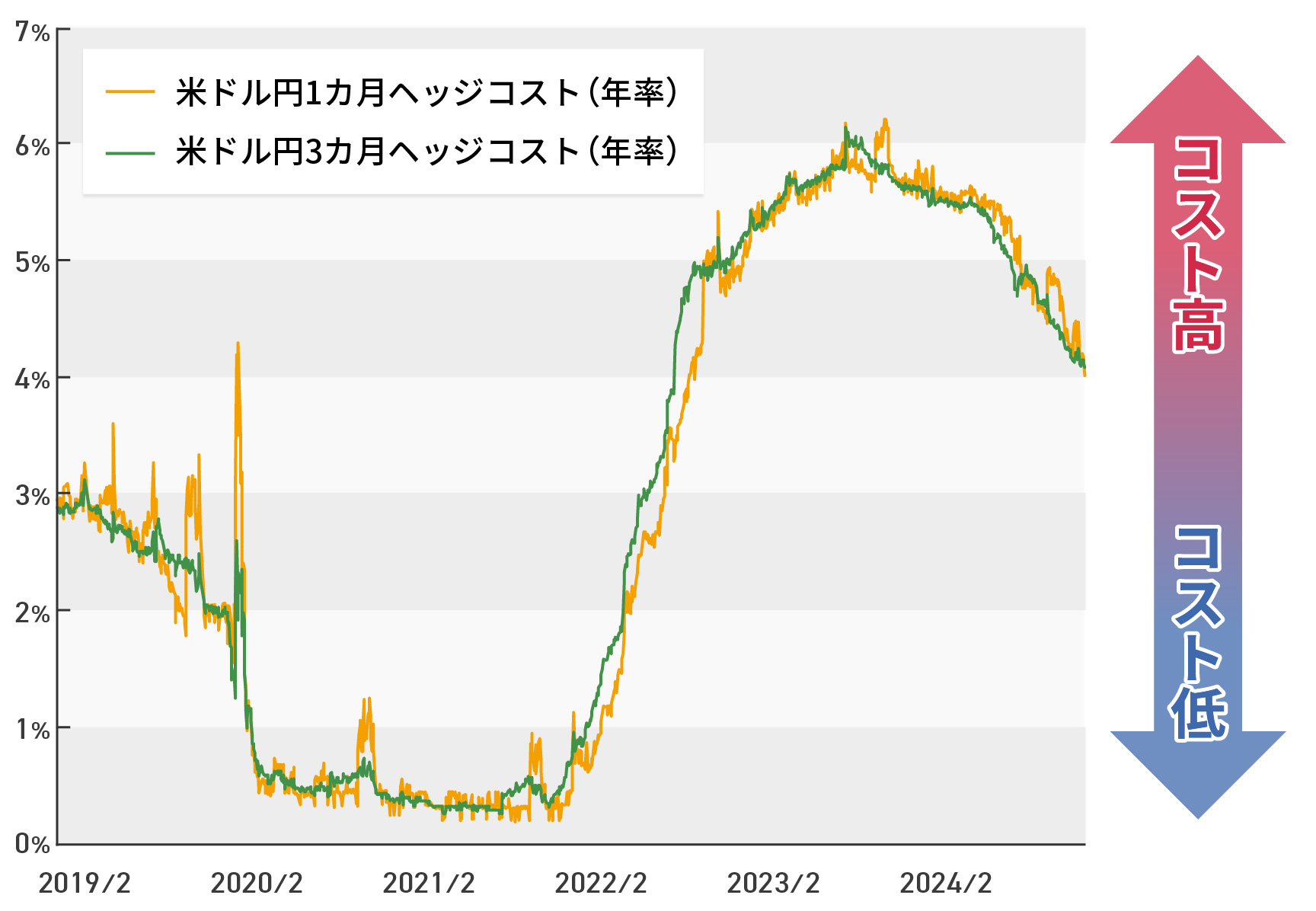

ヘッジコストは金利動向などにより変動する

ヘッジコスト(ヘッジプレミアム)は2国間の金利差に基づくため、金利が変動すればヘッジコストも変動します。2019年以降の対米ドルのヘッジコストを見てみると、米国の金利が上昇した2022年以降はヘッジコストが上昇しましたが、2024年に入ると米国で政策金利の利下げが行われ、日本では利上げとなった影響もあり、ヘッジコストは下落に転じました。

米ドル円のヘッジコストの推移

為替ヘッジなし・あり、どちらを選べばいい?

同じ株価指数への連動を目指すETFで、「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の2種類の商品がある場合は、どちらを選べばいいのでしょうか。

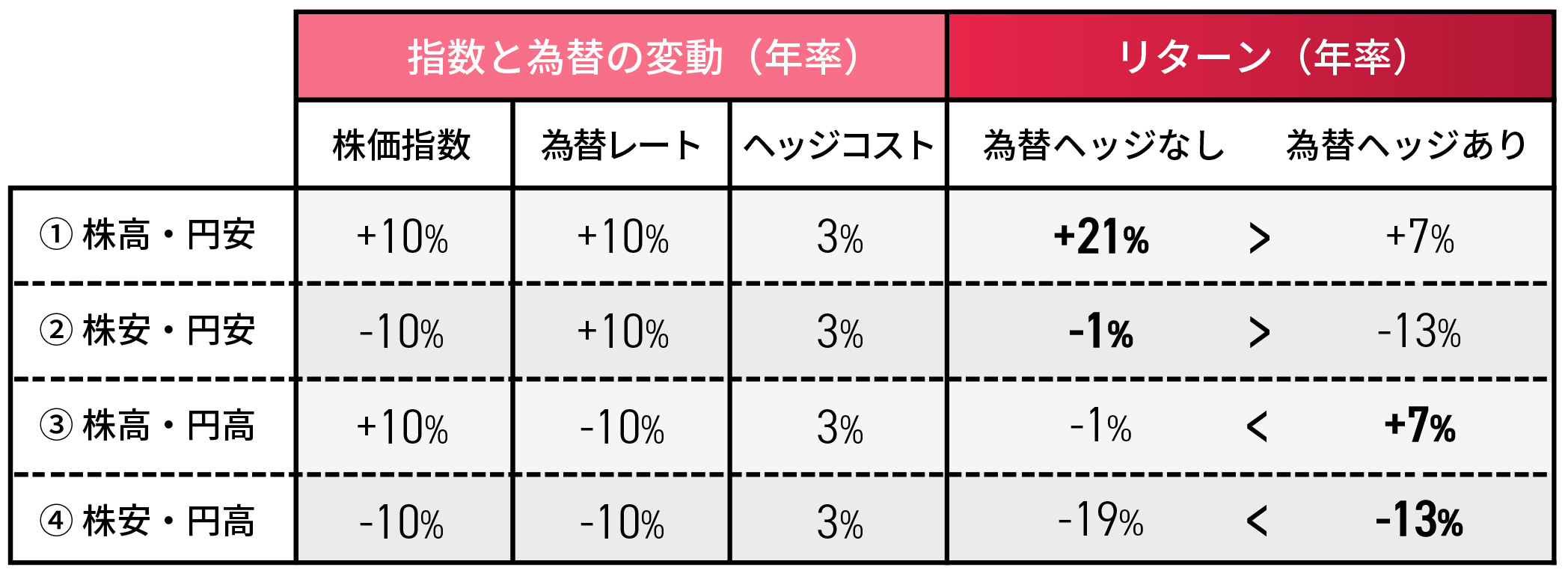

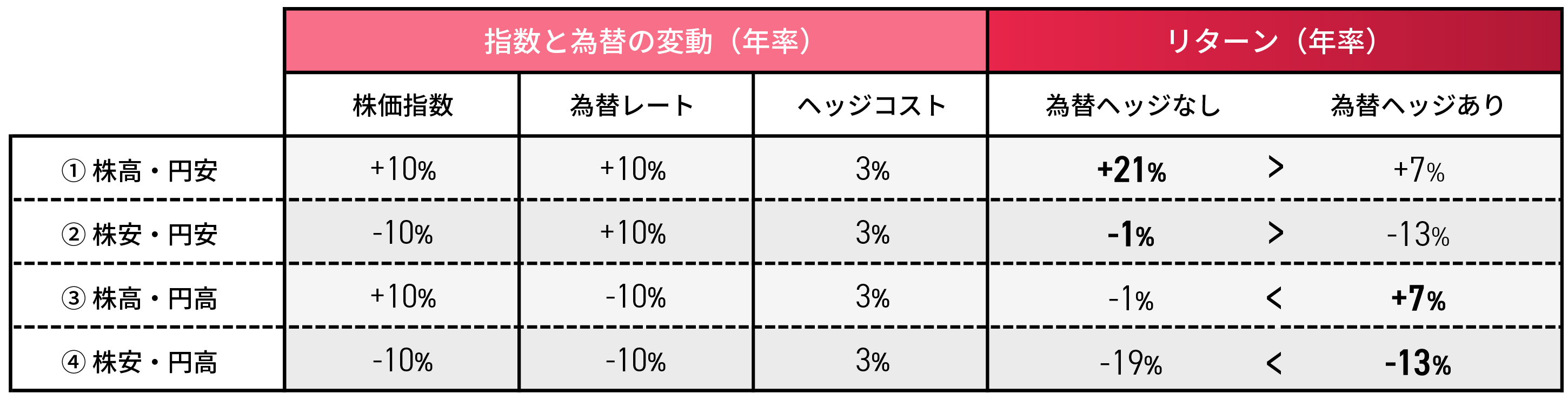

下図は、株高・株安と円安・円高のそれぞれの状況において、為替ヘッジなし・ありの場合で理論上のリターンを示したものです。

海外の株価指数と為替レートの変動による投資成果のイメージ

①株高・円安局面において、「為替ヘッジなし」では大きなリターンを得られますが、「為替ヘッジあり」ではヘッジコストの影響で、リターンが株価指数にも劣後します。②株安・円安局面において、「為替ヘッジなし」では株安を円安が相殺してわずかなマイナスにとどまりましたが、「為替ヘッジあり」では円安の恩恵を得られず、株安とヘッジコストにより大きなマイナスとなりました。

為替が円高に動いた場合は、「為替ヘッジあり」の方が相対的に有利となります。③はヘッジコスト分のマイナスはあるものの、円高の影響を抑えてプラスのリターンを得られました。④の株安・円高局面では、「為替ヘッジあり」もリターンはマイナスですが、「為替ヘッジなし」と比較すると下落幅は抑えられています。

特筆すべき点は、「為替ヘッジあり」は為替リスクの影響を抑えることで、値動きの上下の幅が小さくなっていることです。「為替ヘッジあり」は為替差益の恩恵を受けることはできませんが、大幅な円高となった場合でも為替差損による値下がりを抑えられます。

株式など原資産の値上がりに加えて、為替差益による値上がりも期待する場合は「為替ヘッジなし」を選び、値動きが比較的小さい安定的な運用を目指す場合は「為替ヘッジあり」を選ぶといいかもしれません。

「為替ヘッジあり」のETF

米国の株式および債券が対象で、為替ヘッジの仕組みを持つETFには以下のような銘柄があります。

米国の株式・債券を対象としたETFの例

| 為替ヘッジあり | 為替ヘッジなし | |

|---|---|---|

| 株式 | 2248 iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) 2841 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) |

2247 iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) 2840 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) 316A iFreeETF FANG+ |

| 債券 | 2016 iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 2015 iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) |

まとめ

為替は日本人の生活だけでなく、個人投資家の資産運用にも影響を与えうるものです。米国の株価指数への連動を目指すETFなどに投資する場合、たとえ株価指数が上昇しても、為替が円高ドル安に動くと、ETFが値下がりしてしまうケースがあります。

為替リスクの影響を抑える仕組みが為替ヘッジです。為替ヘッジありのETFを持つことで、株価指数など原資産の値上がりによる恩恵を最大限得られることが期待できます。ただし、通貨間の金利差に起因するヘッジコストがかかる点には注意が必要です。

金融資産の一部を海外の資産で保有することは、日本人の投資家にとって大きな意義があるといえます。日本は食料やエネルギーの多くを輸入に頼る国であり、さらなる物価上昇リスクに備えるうえでも有効です。とはいえ将来の為替変動を予測することは難しく、為替が急に円高に振れるリスクは否定できません。海外資産に投資する際は為替による影響を考慮するとともに、為替ヘッジありのETFの活用もあわせて検討してみてはいかがでしょうか。